- 2015年新卒入社(取材:2025年6月)

- 営業企画部 渡邉美月

- 趣味:海外ドラマ鑑賞

- 好きな言葉:「嘘でも前に」

- 1㎜でも良いから前に進んでいたら少しずつ何かが変わるかもしれない、とこの言葉を心に留めています。

「誇れる仕事」を軸に選んだ就活──そして、リプライスへ

◆就活当時はどのような業界をみて、最終的にリプライスに決めた理由は何でしたか?

就活中は食品、金融、ITベンチャーなどさまざまな業界を見ていましたが、自分の中で一貫していた軸は「誇りを持てる商品やサービスを通して、誰かを幸せにしたい」という思いでした。私は直感型・感情型の人間で、目に見えて相手の喜ぶ姿が感じられる仕事に強く惹かれました。たとえば、お客さまや仲介業者さん、リフォーム会社など、自分が提供する価値によって関わる人たちが喜んでくれること——それが何よりのやりがいだと感じていました。

だからこそ、目に見える形で価値を実感できる仕事に惹かれていて、当時は金融やITベンチャーになかなか具体的な働き方のイメージが沸きませんでした。そんな中で出会ったのがリプライス。「月4万円でマイホームを」という仕組みに驚き、ただ家を買って売るのではなく、リフォームで価値を加えて届けるスタイルに共感しました。家という大きな買い物を通して、人生に寄り添うことができると感じました。

働く人に惹かれて。「人として向き合ってくれた」選考が印象的

リプライスを選んだ一番の決め手は、「人として向き合ってくれる選考」でした。就活初期には大手企業も多く受けましたが、エントリーシートや集団面接では「これで何が伝わっているんだろう?」と疑問に感じることが多く、組織の中の“歯車”として働く未来がぼんやりと浮かんでしまいました。

でも、リプライスの面談はまったく違いました。仕事の話だけでなく、「渡邉さんはどういう人になりたいの?」「何を大事にしてるの?」と、たった一人の学生に対して真正面から向き合ってくれたのが印象的でした。社員一人ひとりが「自分たちで会社を良くしていく、変えていく」という意識を持っていて、仕事の話もとても活き活きとしていました。学生団体での経験と重なったこともあり、「この人たちと一緒に働きたい」と思えたのが、リプライスを選んだ最大の理由です。

実は入社前、営業社員さんとの面談で「自分が本当に価値を出せるのか不安です」と泣きながら話したことがありました。私は自分の欠点に目がいきがちなタイプなのですが、「リプライスは絵の具のパレットみたいな会社。誰かの弱みが、誰かの力になる。お互いを補い合える場所だよ」と言ってもらえたのがとても印象に残っています。その言葉どおり、入社後も苦手なことがあっても誰かが必ず助けてくれるし、自分も誰かのために動く。そんな風にお互いを支え合いながら働ける環境があります。

「この物件が買えて本当にうれしい」——営業時代の忘れられない瞬間

◆実際に入ってみてどうでしたか?

入社後は営業として愛知・静岡・埼玉エリアを担当しました。印象的だったのは、耳が聞こえないお客さまの物件案内を担当したときのこと。ゆっくり丁寧に、ご不安な点がないように説明を重ねました。

さらに、その方は住宅ローンの審査がなかなか通らず、何度も銀行にヒアリングをして条件を調整。時間はかかりましたが、最終的には無事に家を購入していただくことができました。「安心して暮らせる家を見つけられた」「この物件が買えて本当にうれしい」と言っていただけたとき、自分の仕事が人の人生に本当に寄り添っているんだと実感しました。あのときの気持ちは、今でも忘れられません。

チームで動く。だから成長できるし、踏ん張れる

リプライスで働く中で、何よりも印象的なのは「フィードバックし合い、支え合う文化」です。もちろん成果は求めていきますが、「個人の数字さえ良ければいい」という雰囲気はありません。むしろ、チームごとに目標を追う中で「チームとしてどう達成するか」を皆が本気で考えて動いています。

たとえば、商談をどう成約につなげるか悩んでいたとき、上司が方向性の確認をしてくれたり、チームメンバーが壁打ち役に付き合ってくれたりと、周囲が支えてくれました。「どうすればチームとしてこの成果を取りにいけるか」を真剣に向き合ってくれる。そんな人たちばかりなんです。

また、営業スキルを磨くロープレでも、1年目から4年目まで関係なく集まり、物件の掲載写真の魅せ方など細かい部分までフィードバックし合うのが当たり前。「先輩が教える」「後輩が学ぶ」だけでなく、お互いに学び合い、助け合う関係性が自然にできあがっています。こうした文化の中で、「困ったら頼っていい」「自分も支える側になりたい」と思えるようになりました。営業としてのスキル以上に、こうした“人としての向き合い方”を身につけられたことが、リプライスで働いて得た一番の財産かもしれません。

選べる働き方が、長く働き続けられる理由になる

◆出産を機に産休を取られ、営業企画部として復職されましたが周りの雰囲気や環境はどうでしたか?

産休前──チームに送り出してもらえた、安心の土台

営業部の一員として働いていた時、第一子の妊娠が分かり、チームに産休へ入ることを報告しました。その瞬間、エリアのメンバー全員が本当に喜んでくれて、「おめでとう!」と祝福してくれるだけでなく、「業務はこっちでなんとかするから気にすんなよ」と上司から声をかけてくれたのが、今でも心に残っています。担当していた仕事はチームに引き継ぎ、私は引き継ぎ用のマニュアルを作成。スムーズな移行ができたおかげで、不安なく産休に入ることができました。何より大きかったのは、「一人じゃない」と思えたこと。周囲のあたたかい支えに、精神的にもとても助けられました。

育休復帰後──環境の変化にも、“助けてくれる”安心感

復帰後、夫の転勤により勤務地の異動が決まり、「営業ではなくバックオフィスや営業サポートの仕事に挑戦したい」と会社に相談したところ、営業企画部への異動が実現しました。その後、再び夫の転勤で大阪に移ることになりましたが、引き続き営業企画部として働いています。リプライスには時短勤務、フルタイム、サポタイム、パートなど、ライフスタイルに合わせて働き方を選べる制度があります。そして何より「どの働き方だとプライベートと仕事の両立が出来そうか」と自然に声をかけてもらえる社風が、長く働き続けられる理由になっています。

産休前にはナナメンター制度を活用して、育休復帰を経験した先輩社員に話を聞く機会を得ました。復帰後の不安を解消できたのは、「実際どうだったか」をリアルに聞けたからこそです。

実際に復帰してみると、部署が異動になったうえに、会社の業務フローや使っているツールが変わっていて、まさに“浦島太郎状態”。でも、「ここ変わってるんですけど〜」と丁寧に教えてくれ、気軽に周囲に聞ける雰囲気がありました。

これまでは営業として「お願いする先」だった部署の人たちと、「共に営業を支える」立場として協力し合うことが増えましたが、「手助けを受けてもいいんだ、周りが助けてくれる」と思える空気があったからこそ、何とかやってこられたと思っています。

また、子どもの発熱で急に休まざるを得ない日もありました。そんなときも、チームの仲間が「じゃあ今日はこれとこれを優先して進めよう」と一緒に整理してくれて、「チームのために私も頑張ろう」と前向きな気持ちになれました。時間の制約がある中で働くようになったからこそ、限られた時間で何を優先するかを考え、スピーディーに判断・行動する力が鍛えられたと感じます。「やるべきことはしっかりやる。そのうえで、埋められない部分は周囲に相談する」。そうやって支え合いながら働けるリプライスの風土が、復帰後の自分にとって大きな支えとなっています。

「仕事が第1ラウンド、帰宅後が第2ラウンド」──結婚・出産を経て変わった“働き方”の視点

◆結婚出産を経ての働くことへの思いと気持ちの変化はありましたか?

育休から復帰してからのほうが、仕事とプライベートのメリハリははっきりしました。以前は、仕事が楽しいからこそどんどんやってしまっていたけれど、今は「自分と家族が幸せであるためにどう働くか」を軸に、働き方そのものを見直すようになりました。たとえば、17時以降は会社の携帯は見ないようにしています。「仕事が第1ラウンド」で、「家に帰れば第2ラウンドが待っている」。その両方をしっかりやり切るには、メリハリが何より大事だなと思っています。

子どもが寝るまでの夜の21時までは、ノンストップで走っているような毎日。でも、不思議とつらくないんです。むしろ、仕事のアドレナリンを持ったまま家に帰って、夕飯を作ったり子どもと向き合ったりできる。仕事があるからこそ、自分の生活全体も前向きに回っているような感覚があります。

産休前は営業職で、エリア目標の達成に向けてとにかく「自分がチームに対して何ができるか」に注力していました。KPI設定が苦手でも、がむしゃらに、手探りでとにかくやってみる——そんな毎日でした。今も“がむしゃら”なのは変わらないけれど、「今回はスピードを重視すべきか」「いや、これは質にこだわろう」と、自分の出す仕事の意味を考えるようになったと思います。時間が限られているからこそ、チームメンバーや同じように時短勤務で働くパート社員にも目を配りながら、自分ひとりではなく「みんなで最大限の力を出すにはどうしたらいいか」を考えるようになりました。

時短勤務でも間接MVP——「時間の制約」を強みに変えた働き方

◆復職してから営業企画部に異動されたと思いますが、どんな仕事をしていますか?

現在は営業企画部に所属し、営業現場の業務改善や仕組みづくりに取り組んでいます。以前の営業経験で「ここが不便だった」「こうしてくれたら助かる」と感じたことをベースに、実績管理スライドの作成や、社内報告フォーマットの整備、トラブル回避のための仕組みづくりなどを進めています。特に、「自分が営業だったら本当に使いたいと思えるか?」という“相手視点”を大事にしています。単に答えを出すのではなく、「現場にとって本当に意味のある改善か?」を考え抜くことが、自分なりのこだわりです。

たとえば、社内ではフォーマットを探してコピーするのが面倒だという声を受け、テンプレートの導線を整理してストレスを減らしたり、メール対応でトラブルが起きやすい場面に、不備不足が起きにくいツールを用意したり。細かいところですが、現場の“めんどくさい”を解消することで、実績やモチベーションにまでつながるような支援ができるのが、この仕事の面白さです。

また、アンケートだけでなく実績データや営業社員へのヒアリング面談をもとに、エリアごとの良さや課題を深掘りし、「ここの取り組みを全社に広げたい」と提案できるのも営業企画ならではの役割。現場と経営、両方をつなぐ架け橋のような存在として、日々やりがいを感じています。

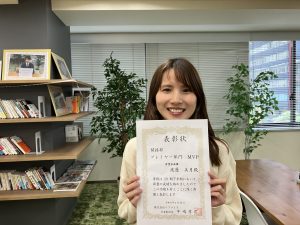

◆時短勤務という限られた時間の中で間接部門プレイヤーMVPを取れた理由はどこにありますか?

復職後は時短勤務で働いていますが、それでも間接部門での貢献が認められ、間接MVPを受賞することができました。正直、とても驚いたし、嬉しかったです。復帰した年の下半期での受賞だったのですが、上半期はほとんど何が何だか分からない状態。新たに営業企画部に配属され、パートさんに業務を教えてもらいながら、一から学ぶところからのスタートでした。引き継ぎに必死で、自分の立ち位置も見えず、目の前のことをこなすことで精一杯。でも、下半期になってようやく視野が広がり、自分がどう動けば営業の現場に役立てるのか、ようやく見えてくるようになったんです。

そんな中で進めていたのが、オペレーションサポート課や推進課とのプロジェクト。営業企画として営業と間接部門をつなぐ立場で、どうすればより使いやすく、ミスの起きにくいフローになるかを考え続けました。システムの仕組みや決済フローは自分だけでは分からないことだらけ。だからこそ、自分の前提だけで判断せず、「一緒に考えさせてください」と目的をしっかり伝えながら、協力をお願いしていきました。営業時代の経験から「こうだったらもっと便利だったな」と思う視点を営業の代弁者として伝え、意見を交わしながら何パターンも改善案を試していきました。上手くいくときもあれば、うまく伝わらずにコミュニケーションの取り方を変えてみたり、仮説と検証を何度も繰り返して、自分なりのやり方を掴んでいった感覚があります。

また、時短勤務である以上、時間に限りがあるのは事実です。子どもの急な発熱などで、どうしてもお休みしなければならない日もあります。だからこそ、「今この時間に何を終わらせておくべきか」「どこから先は誰かにお願いするべきか」といった優先順位の整理を徹底してきました。「自分ひとりではできない」という前提に立ち、常に周囲を巻き込みながら進めてきたことが、結果として評価につながったのだと思います。

この経験を通じて実感したのは、「働き方がどうであれ、成果や姿勢をしっかり見てくれる会社なんだ」ということです。限られた時間でも、自分なりの価値を発揮する方法はきっとある。そう信じて動いてきたことが、間接部門MVPという形で認められたのは、本当に励みになりました。

「最前線で走る営業を支え、鼓舞し、力を引き出す『伴走者』になる。」

◆今後の目標を教えてください!

「最前線で走る営業を支え、鼓舞し、力を引き出す『伴走者』になる。」

——この想いは、営業企画に配属された当初から今までずっと変わらず持ち続けている目標です。そしてこれからも、営業を後押しする“ブースター的な存在”としてあり続けたいと思っています。

今後は、利益貢献に繋がる施策の推進、営業からの業務巻取り、外部委託の整備など、営業企画としてのミッションを一つひとつ着実に実行していきたいです。また、すでに動いている施策やフローの中にも、まだ改善の余地がある部分はたくさんあります。会社全体の最適化や優先順位を見極めながら、それらを前向きに見直し、実行に移していくことがこれからの自分の役割だと考えています。

◆就活生へメッセージお願いします!

私は最終的に「人軸」で会社を決めました。でも当時は、「本当にそれでよかったのかな…」と不安に思うこともありました。

それでも、10年この会社で働いてきて、今はあの頃の自分に「その決断、間違ってないよ!自信もって大丈夫!」とはっきり言えます。人を含めた“環境”に恵まれていたからこそ、ここまで頑張り続けられていると感じています。

ライフステージの変化によって、「どう働きたいか」「どう働いていくか」は変わることもあると思います。でも、その都度の決断を“自分にとっての正解”にしていくためには——

「どんな環境で、どんな人たちと働くか?」という視点も、ぜひ大切にしてほしいです。